読書好きの皆さまこんにちは。どうも彗星です。

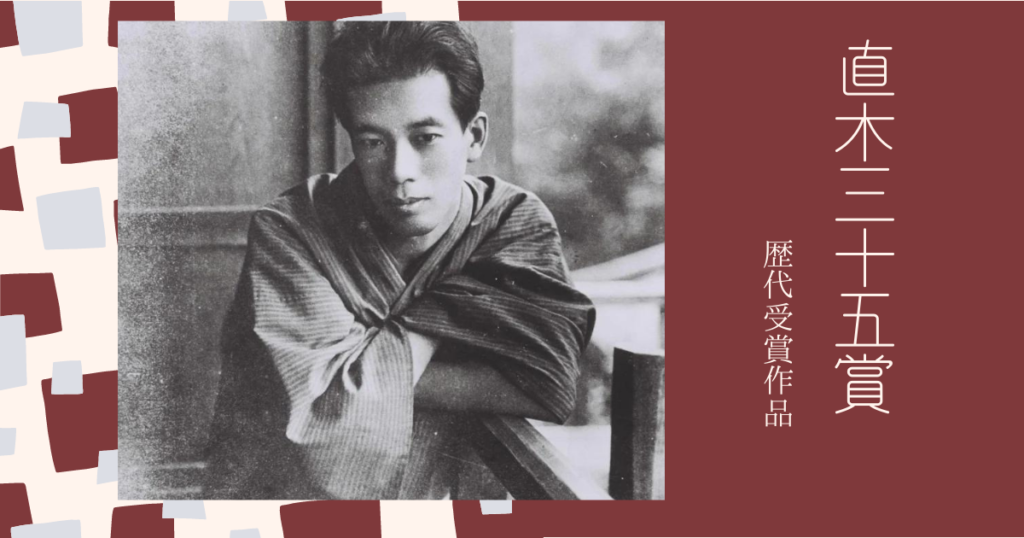

前回は【芥川賞の歴代受賞作品】をまとめてみましたが、今度は【直木賞の歴代受賞作品】をまとめていきたいと思います。

また自分の読んだ「直木賞受賞作品の感想」なども書いてますので、気になる方はご覧ください。

それでは参考程度に、直木賞の読みたい作品を探してみてください。

| 受賞年度 | タイトル |

|---|---|

| 第171回(2024年・下半期) |  「ツミデミック」一穂ミチ |

| 第170回(2024年・上半期) |  「八月の御所グラウンド」万城目学  「ともぐい」河﨑秋子 |

| 第169回(2023年・上半期) |  「木挽町のあだ討ち」永井紗耶子  「極楽征夷大将軍」垣根涼介 |

| 第168回(2022年・下半期) |  「地図と拳」小川哲  「しろがねの葉」千早茜 |

| 第167回(2022年・上半期) |  「夜に星を放つ」窪美澄 |

| 第166回(2021年・下半期) |  「塞王の楯」今村翔吾  「黒牢城」米澤穂信 |

| 第165回(2021年・上半期) |  「星落ちて、なお」澤田瞳子  「テスカトリポカ」佐藤究 |

| 第164回(2020年・下半期) |  「心淋し川」西條奈加 |

| 第163回(2020年・上半期) |  「少年と犬」馳星周 |

| 第162回(2019年・下半期) |  「熱源」川越宗一 |

| 第161回(2019年・上半期) |  「渦 妹背山婦女庭訓 魂結び」大島真寿美 |

| 第160回(2018年・下半期) |  「宝島」真藤順丈 |

| 第159回(2018年・上半期) |  「ファーストラヴ」島本理生 |

| 第158回(2017年・下半期) |  「銀河鉄道の父」門井慶喜 |

| 第157回(2017年・上半期) |  「月の満ち欠け」佐藤正午 |

| 第156回(2016年・下半期) |  「蜜蜂と遠雷」恩田陸 |

| 第155回(2016年・上半期) |  「海の見える理髪店」荻原浩 |

| 第154回(2015年・下半期) |  「つまをめとらば」青山文平 |

| 第153回(2015年・上半期) |  「流」東山彰良 |

| 第152回(2014年・下半期) |  「サラバ!」西加奈子 |

| 第151回(2014年・上半期) |  「破門」黒川博行 |

| 第150回(2013年・下半期) |  「恋歌」朝井まかて  「昭和の犬」姫野カオルコ |

| 第149回(2013年・上半期) |  「ホテルローヤル」桜木紫乃 |

| 第148回(2012年・下半期) |  「何者」朝井リョウ  「等伯」安部龍太郎 |

| 第147回(2012年・上半期) |  「鍵のない夢を見る」辻村深月 |

| 第146回(2011年・下半期) |  「蜩ノ記」葉室麟 |

| 第145回(2011年・上半期) |  「下町ロケット」池井戸潤 |

| 第144回(2010年・下半期) |  「月と蟹」道尾秀介  「漂砂のうたう」木内昇 |

| 第143回(2010年・上半期) |  「小さいおうち」中島京子 |

| 第142回(2009年・下半期) |  「廃墟に乞う」佐々木譲  「ほかならぬ人へ」白石一文 |

| 第141回(2009年・上半期) |  「鷺と雪」北村薫 |

| 第140回(2008年・下半期) |  「悼む人」天童荒太  「利休にたずねよ」山本兼一 |

| 第139回(2008年・上半期) |  「切羽へ」井上荒野 |

| 第138回(2007年・下半期) |  「私の男」桜庭一樹 |

| 第137回(2007年・上半期) |  「吉原手引草」松井今朝子 |

| 第136回(2006年・下半期) | 該当作品なし |

| 第135回(2006年・上半期) |  「風に舞いあがるビニールシート」森絵都  「まほろ駅前多田便利軒」三浦しをん |

| 第134回(2005年・下半期) |  「容疑者Xの献身」東野圭吾 |

| 第133回(2005年・上半期) |  「花まんま」朱川湊人 |

| 第132回(2004年・下半期) |  「対岸の彼女」角田光代 |

| 第131回(2004年・上半期) |  「空中ブランコ」奥田英朗  「邂逅の森」熊谷達也 |

| 第130回(2003年・下半期) |  「後巷説百物語」京極夏彦  「号泣する準備はできていた」江國香織 |

| 第129回(2003年・上半期) |  「星々の舟」村山由佳  「4TEEN」石田衣良 |

| 第128回(2002年・下半期) | 該当作品なし |

| 第127回(2002年・上半期) |  「生きる」乙川優三郎 |

| 第126回(2001年・下半期) |  「肩ごしの恋人」唯川恵  「あかね空」山本一力 |

| 第125回(2001年・上半期) |  「愛の領分」藤田宜永 |

| 第124回(2000年・下半期) |  「ビタミンF」重松清  「プラナリア」山本文緒 |

| 第123回(2000年・上半期) |  「GO」金城一紀  「虹の谷の五月」船戸与一 |

| 第122回(1999年・下半期) |  「長崎ぶらぶら節」なかにし礼 |

| 第121回(1999回・上半期) |  「柔らかな頬」桐野夏生  「王妃の離婚」佐藤賢一 |

| 第120回(1998年・下半期) |  「理由」宮部みゆき |

| 第119回(1998年・上半期) |  「赤目四十八瀧心中未遂」車谷長吉 |

| 第118回(1997年・下半期) | 該当作品なし |

| 第117回(1997年・上半期) |  「鉄道員(ぽっぽや)」浅田次郎  「女たちのジハード」篠田節子 |

| 第116回(1996年・下半期) |  「山妣」坂東眞砂子 |

| 第115回(1996年・上半期) |  「凍える牙」乃南アサ |

| 第114回(1995年・下半期) |  「テロリストのパラソル」藤原伊織  「恋」小池真理子 |

| 第113回(1995年・上半期) |  「白球残映」赤瀬川隼 |

| 第112回(1994年・下半期) | 該当作品なし |

| 第111回(1994年・上半期) |  「帰郷」海老沢泰久  「二つの山河」中村彰彦 |

| 第110回(1993年・下半期) |  「新宿鮫 無間人形」大沢在昌  「恵比寿屋喜兵衛手控え」佐藤雅美 |

| 第109回(1993年・上半期) |  「恋忘れ草」北原亞以子  「マークスの山」高村薫 |

| 第108回(1992年・下半期) | 「佃島ふたり書房」出久根達郎 |

| 第107回(1992年・上半期) |  「受け月」伊集院静 |

| 第106回(1991年・下半期) |  「緋い記憶」高橋克彦  「狼奉行」高橋義夫 |

| 第105回(1991年・上半期) |  「青春デンデケデケデケ」芦原すなお  「夏姫春秋」宮城谷昌光 |

| 第104回(1990年・下半期) |  「漂泊者のアリア」古川薫 |

| 第103回(1990年・上半期) |  「蔭桔梗」泡坂妻夫 |

| 第102回(1989年・下半期) |  「小伝抄」星川清司  「私が殺した少女」原尞 |

| 第101回(1989年・上半期) |  「遠い国からの殺人者」笹倉明  「高円寺純情商店街」ねじめ正一 |

| 第100回(1988年・下半期) |  「東京新大橋雨中図」杉本章子  「熟れてゆく夏」藤堂志津子 |

| 第99回(1988年・上半期) |  「凍れる瞳」「端島の女」西木正明  「遠い海から来たCOO」景山民夫 |

| 第98回(1987年・下半期) |  「それぞれの終楽章」阿部牧郎 |

| 第97回(1987年・上半期) |  「ソウル・ミュージックラバーズ・オンリー」山田詠美  「海狼伝」白石一郎 |

| 第96回(1986年・下半期) |  「遠いアメリカ」常盤新平  「カディスの赤い星」逢坂剛 |

| 第95回(1986年・上半期) |  「恋紅」皆川博子 |

| 第94回(1985年・下半期) |  「最終便に間に合えば」「京都まで」林真理子  「魚河岸ものがたり」森田誠吾 |

| 第93回(1985年・上半期) |  「演歌の虫」「老梅」山口洋子 |

| 第92回(1984年・下半期) | 該当作品なし |

| 第91回(1984年・上半期) |  「てんのじ村」難波利三  「恋文」連城三紀彦 |

| 第90回(1983年・下半期) |  「秘伝」高橋治  「私生活」神吉拓郎 |

| 第89回(1983年・上半期) |  「黒パン俘虜記」胡桃沢耕史 |

| 第88回(1982年・下半期) | 該当作品なし |

| 第87回(1982年・上半期) |  「時代屋の女房」村松友視  「炎熱商人」深田祐介 |

| 第86回(1981年・下半期) |  「蒲田行進曲」つかこうへい  「機雷」光岡明 |

| 第85回(1981年・上半期) |  「人間万事塞翁が丙午」青島幸男 |

| 第84回(1980年・下半期) |  「元首の謀叛」中村正軌 |

| 第83回(1980年・上半期) |  「花の名前」「かわうそ」「犬小屋」向田邦子  「黄色い牙」志茂田景樹 |

| 第82回(1979年・下半期) | 該当作品なし |

| 第81回(1979年・上半期) |  「浪曲師朝日丸の話」「ミミのこと」田中小実昌  「ナポレオン狂」阿刀田高 |

| 第80回(1978年・下半期) | 「大浪花諸人往来」有明夏夫 「一絃の琴」宮尾登美子 |

| 第79回(1978年・上半期) |  「離婚」色川武大  「深重の海」津本陽 |

| 第78回(1977年・下半期) | 該当作品なし |

| 第77回(1977年・上半期) | 該当作品なし |

| 第76回(1976年・下半期) |  「子育てごっこ」三好京三 |

| 第75回(1976年・上半期) | 該当作品なし |

| 第74回(1975年・下半期) |  「復讐するは我にあり」佐木隆三 |

| 第73回(1975年・上半期) | 該当作品なし |

| 第72回(1974年・下半期) |  「アトラス伝説」井出孫六  「雨やどり」半村良 |

| 第71回(1974年・上半期) |  「鬼の詩」藤本義一 |

| 第70回(1973年・下半期) | 該当作品なし |

| 第69回(1973年・上半期) |  「津軽世去れ節」「津軽じょんから節」長部日出雄  「暗殺の年輪」藤沢周平 |

| 第68回(1972年・下半期) | 該当作品なし |

| 第67回(1972年・上半期) |  「手鎖心中」井上ひさし  「斬」綱淵謙錠 |

| 第66回(1971年・下半期) | 該当作品なし |

| 第65回(1971年・上半期) | 該当作品なし |

| 第64回(1970年・下半期) |  「長良川」豊田穣 |

| 第63回(1970年・上半期) |  「軍旗はためく下に」結城昌治  「光と影」渡辺淳一 |

| 第62回(1969年・下半期) | 該当作品なし |

| 第61回(1969年・上半期) |  「戦いすんで日が暮れて』佐藤愛子 |

| 第60回(1968年・下半期) |  「青玉獅子香炉」陳舜臣 「僑人の檻」早乙女貢 |

| 第59回(1968年・上半期) | 該当作品なし |

| 第58回(1967年・下半期) |  「聖少女」三好徹  「アメリカひじき」「火垂るの墓」野坂昭如 |

| 第57回(1967年・上半期) |  「追いつめる」生島治郎 |

| 第56回(1966年・下半期) |  「蒼ざめた馬を見よ」五木寛之 |

| 第55回(1966年・上半期) |  「白い罌粟」立原正秋 |

| 第54回(1965年・下半期) | 「虜愁記」千葉治平 「八百長」新橋遊吉 |

| 第53回(1965年・上半期) |  「虹」藤井重夫 |

| 第52回(1964年・下半期) | 「張少子の話」安西篤子 「炎環」永井路子 |

| 第51回(1964年・上半期) | 該当作品なし |

| 第50回(1963年・下半期) |  「巷談本牧亭」安藤鶴夫 「塵の中」和田芳恵 |

| 第49回(1963年・上半期) | 「女のいくさ」佐藤得二 |

| 第48回(1962年・下半期) |  「孤愁の岸」杉本苑子  「江分利満氏の優雅な生活」山口瞳 |

| 第47回(1962年・上半期) | 「天才と狂人の間」杉森久英 |

| 第46回(1961年・下半期) |  「螢の河」伊藤桂一 |

| 第45回(1961年・上半期) |  「雁の寺」水上勉 |

| 第44回(1960年・下半期) |  「はぐれ念仏」寺内大吉  「背徳のメス」黒岩重吾 |

| 第43回(1960年・上半期) |  「錯乱」池波正太郎 |

| 第42回(1959年・下半期) |  「梟の城」司馬遼太郎  「團十郎切腹事件」他 戸板康二 |

| 第41回(1959年・上半期) | 「馬淵川」渡辺喜恵子 「鏨師」平岩弓枝 |

| 第40回(1958年・下半期) |  「総会屋錦城」城山三郎  「落ちる」「ある脅迫」「笑う男」多岐川恭 |

| 第39回(1958年・上半期) |  「花のれん」山崎豊子  「赤い雪」榛葉英治 |

| 第38回(1957年・下半期) | 該当作品なし |

| 第37回(1957年・上半期) | 「ルソンの谷間」江崎誠致 |

| 第36回(1956年・下半期) |  「お吟さま」今東光 「勝烏」穂積驚 |

| 第35回(1956年・上半期) | 「壁の花」今官一 「燈台鬼」南條範夫 |

| 第34回(1955年・下半期) |  「強力伝」新田次郎  「香港」邱永漢 |

| 第33回(1955年・上半期) | 該当作品なし |

| 第32回(1954年・下半期) |  「ボロ家の春秋」梅崎春生  「高安犬物語」戸川幸夫 |

| 第31回(1954年・上半期) | 「終身未決囚」有馬頼義 |

| 第30回(1953年・下半期) | 該当作品なし |

| 第29回(1953年・上半期) | 該当作品なし |

| 第28回(1952年・下半期) |  「叛乱」立野信之 |

| 第27回(1952年・上半期) |  「罪な女」他 藤原審爾 |

| 第26回(1951年・下半期) |  「鈴木主水」久生十蘭 「イエスの裔」柴田錬三郎 |

| 第25回(1951年・上半期) |  「英語屋さん」他 源氏鶏太 |

| 第24回(1950年・下半期) | 「真説石川五右衛門」「長恨歌」檀一雄 |

| 第23回(1950年・上半期) | 「天皇の帽子」今日出海 「執行猶予」小山いと子 |

| 第22回(1949年・下半期) | 「海の廃園」山田克郎 |

| 第21回(1949年・上半期) |  「面」「刺青」他 富田常雄 |

| 第21回(1945年・上半期) | 第二次世界大戦の為、4年間中断 |

| 第20回(1944年・下半期) | 該当作品なし |

| 第19回(1944年・上半期) | 「ニューギニア山岳戦」岡田誠三 |

| 第18回(1943年・下半期) | 「山畠」「蛾と笹舟」森荘已池 |

| 第17回(1943年・上半期) | 山本周五郎が受賞を辞退 |

| 第16回(1942年・下半期) | 「強情いちご」他 田岡典夫 「寛容」他 神崎武雄 |

| 第15回(1942年・上半期) | 該当作品なし |

| 第14回(1941年・下半期) | 該当作品なし |

| 第13回(1941年・上半期) | 「雲南守備兵」木村荘十 |

| 第12回(1940年・下半期) | 「上総風土記」他 村上元三 |

| 第11回(1940年・上半期) | 「小指」他 堤千代 「軍事郵便」河内仙介 |

| 第10回(1939年・下半期) | 該当作品なし |

| 第9回(1939年・上半期) | 該当作品なし |

| 第8回(1938年・下半期) | 「秋田口の兄弟」「兜首」大池唯雄 |

| 第7回(1938年・上半期) |  「ナリン殿下への回想」橘外男 |

| 第6回(1937年・下半期) |  「ジョン万次郎漂流記」他 井伏鱒二 |

| 第5回(1937年・上半期) | 該当作品なし |

| 第4回(1936年・下半期) | 「人生の阿呆」他 木々高太郎 |

| 第3回(1936年・上半期) |  「天正女合戦」「武道伝来記」他 海音寺潮五郎 |

| 第2回(1935年・下半期) | 「吉野朝太平記」鷲尾雨工 |

| 第1回(1935年・上半期) |  「鶴八鶴次郎」「風流深川唄」他 川口松太 |

まとめ

いかがでしたでしょうか。

芥川賞同様で、ここまでこられた方は、多分ほとんどいないでしょう。笑

直木賞はいまやエンタメ作品的な賞ではありますが、こうして第一回から振り返ってみると、当時の流行りや選考基準など、各々の時代で色が出ていて面白いなぁと思いました。

ただどの時代にも共通している普遍的な部分は、やはり「人間を書く」という点はかなり重視されていると思います。

その結果がこの傑作たちの集いになっているのではないかなと思いました。

私自身、この記事を作成しながら次にこれを読もう、あ、こっちも気になるから読もう。とすごく楽しかったです。

随時感想の方もあげていきたいと思います。

またこれからの未来の直木三十五賞にも注目ですね。

皆さまも是非、この機会に過去の直木賞を読み直してみてはいかがでしょうか。戦前後の本は、入手が困難なものが多いですが…

ではでは、今日はこれでおわります。最後までお読み頂きありがとうございました。

失礼します。

関連記事

合わせて読みたい

【歴代芥川賞】純文学作家の登竜門!芥川龍之介賞の受賞作を最新までまとめてみました!

続きを読む

合わせて読みたい

芥川賞と直木賞との違いとは?かんたんに解説します

続きを読む